本題に入る前に、お久しぶりです。

みなさまこんにちは&はじめましての方ははじめまして、デジタルペンテストサービス部のねこざめです。ネットエージェント時代にGhidraの紹介をして以来のごった煮ブログ登場です。

あの時はごく軽い気持ちと技術的発展の期待を込めて「新時代」なんて煽りをタイトルにつけたものですが、会社もオフィスも、さらには「ニューノーマル」という言葉が出てきたようにまさかここまで世の中全体が大きく変わってしまうとは……物事とは思いもよらない方向に進むものですね。

前々前回の振り返りを少々。

さて先日、"DP部流 機器を処分する際のあれこれ"ということで、ちょっと刺激的な各種業務用機材の処分方法と要点を紹介させていただきました。

こちらの記事は公開直後からTwitter等SNSを中心に、様々な反響をいただきました。

確かに、記事中で紹介した行為の一部については、機密情報を扱っていた機器という背景を抜きに、あるいはセキュリティ以外の一般的な視点からすると、"まだ使える余地があるものを意図的に破壊して積極的にゴミを生産している行為"とみられてしまう可能性は十分あり得ます。

この、"まだ使える余地のあるもの"は、いわゆる「ジャンク」※として、一般的にも流通することがあります。入手した後、さらにもうひと手間、多少高度な手法を使った修理を要することもありますが、他方二、三の部品交換程度で使えることも多々あります。中には明らかにスクラップ直行を免れただけの"どうしようもないゴミ"があったりもしますが……

なお、この「ジャンク」自体、解釈に幅のある言葉ですが、本記事での「ジャンク」は記録媒体・パソコン等電子機器類の「電気・電子廃棄物」のうち、"通常だと捨てられてしまうけれど、少々高度な手法を含め手を加えれば利用可能な故障品・廃棄品"を指すことにします。

そして、これに相対する形で、"意図的に破壊されてしまったものを含め、単体では利用困難なもの"(前述の"どうしようもないゴミ")を特に「スクラップ」として扱います。

さて、この「ジャンク」の再生、つまり修理すれば使える類のものを修復・再生して利用する行為自体は、その入手経路や動機といった面はともかく、「リユース」の一形態と捉えることもできます。これは限りある資源を有効に活用する方法の一つであり、環境負荷という観点では、(3Rのほかの二つに比べるとなぜか弱かったようにも思いますが、)推奨されてきた行為ではないでしょうか。

また、昨今では経営レベルでもSDGs(Sustinable Development Goals; 持続可能な開発目標)が重視され、国としても2030年までのCO2排出量削減目標の引き上げが4月に発表されるなど、世間的には環境負荷軽減に対する動きが一層強まっているのは確かです。

こうした状況を踏まえると、情報漏洩防止の旗印はあるにせよ、破壊ばかりを推していくことに関してはとりわけ環境の観点から見ると、こちらの立場としては些か分が悪いとも考えられます。

ただ、改めて強調しておくと、情報セキュリティ・リスク管理の観点、特に機密情報を扱っている場合には、現在の情勢や媒体の特性等を踏まえるとどうしても以前紹介したような方法をも検討せざるを得ないのは否めません。

相変わらず長くてすみません、本題です

この手のお話は「0か1か」、話ではないのですが、どうしても平行線を辿りがちです。何事も多面性とバランス、時代の要請、気にしすぎ etc.といわれてしまえばそれまでかもしれません。

ただ一方で、世間的には確実に環境負荷の軽減・SDGs重視の動きが強まっていますし、セキュリティ・ITテクノロジー業界もその動きの例外ではないでしょう。この業界で問題となりうるのはやはり、先の記事で取り扱った使用済み記録媒体や機器などのいわゆる「電気・電子廃棄物」("e-waste", 「電子ゴミ」とも)と、「電気エネルギー」 、この二つが今後一層問題になってくるのではないかと思います。

先の記事――一種の「e-waste」の半ば意図的な生成行為に対する反響諸々は、ジャンク界隈あるいは環境保護とセキュリティ業界の対立、といった単純な構図で済ませられるようなものではないと感じます。

何より、私も含めたこの業界、ジャンク・リユースに支えられて/育てられてきたという出自の人・猫 etc.が多いものですから、完全になくなったら困る……かもしれないと感じる面が無きにしも非ず、思うところはあるのです。

ということで今回のごった煮ブログでは、「セキュリティと環境負荷軽減・SDGsの両立」を少し考えてみたいと思います。といっても全部を取り扱うともちろんこの記事どころか、たぶん本になる(書けるとは言っていない)でしょうし、「電気エネルギー」の方は……昨今のマイニング事情も踏まえるとこれまた複雑怪奇、ということで前々前回の記事に続く形で、記録媒体の処理を起点にしてみます。ちょっと長めのコーヒーブレイクがてらお付き合いいただければ。

一般的に推奨されている媒体処理の方法の考察

まずは、一般的にセキュリティ・リスク管理の側面で推奨されている記録媒体処理の方法をざっくりですが確認しておきます。

|

媒体の種類 |

一般的な処理方法 |

高度な処理方法 |

|

紙 |

シュレッダーによる破砕 |

溶解処理 |

|

HDD |

ゼロフィル・ランダムデータの書き込み、Secure erase |

ランダムデータの書き込み、Secure erase、物理的にプラッタを破壊 |

|

HDD (不良セクタあり) |

Secure erase、物理的にプラッタを破壊 |

物理的にプラッタを破壊 |

|

SSD (NAND)・NVDIMM |

Secure erase、物理的に粉砕 |

物理的に粉砕 |

|

機器のROM (NOR Flash等) |

基板からの強引な取り外し・基板の破壊(その併用) |

物理的に粉砕 |

|

SSD (3D XPoint) |

メーカーが定める手順に従ったSecure Erase |

Secure Erase・基板ごと破壊 |

※NIST発行の"Guidelines for Media Sanitization (NIST SP 800-88 Rev.1)" [1]・ごった煮ブログ過去記事[2][3]・Intel社の公式ドキュメント等[4]を元に作成。

「一般的な処理方法」と「高度な処理方法」の違いをはじめ、ここにまとめた方法はあくまでも一つの目安となります。(前者は社内再利用等を考慮するあるいは機密度の低い情報が格納された媒体、後者はそうでないものを想定。)

実際の運用においては、記録されている情報の機密度と各種リスクの大きさならびに、処理コストを考慮する必要があるでしょう。

また、HDDを不良セクタあり・なしで分けているように

などの要素も無視できない部分となります。

いずれにせよ、どの媒体でも情報漏洩の防止という観点で、徹底的にやろうとすると物理破壊に行き着くのは同じです *1 。

ただ、実際の処分については、これらの記録媒体(・機器)の基板等には重金属等が含まれており、十分な対策を行っていない環境にて処理を試みると、今回扱っている問題とは別の問題、特に労働安全衛生上の問題が発生しかねません。したがって秘密保持契約を結んだうえで、外部の専門業者に委託することが一般的でしょう。

なお、この外部業者等による、「ジャンク」の段階での中抜きと二次流通という落とし穴が何度も問題・事件化していながら未だ残っていることは周知の事実です。

ただしここでは話を進めるため、外部の専門業者に委託した場合でも"適正に媒体としての処理が行われたもの"として考えます。

この時点で当然ながら元の記録媒体の「リユース」は"基本的に"不可能です。記録媒体だったものは今や「電気・電子廃棄物」あるいは「スクラップ」として廃棄物処理・再資源化、いわゆる「リサイクル」のルートに乗っていきます……と書きたいところですが、そうではないのがこのトピックの根深いところです。

導入でもふれたように「e-waste」の問題の存在、端的には「スクラップ」になった先が国内・国外両方で適切に処理されているか、というところになります。

根強い"e-waste"の問題

"e-waste"とは、先ほどから記事中に出てきているように廃棄された記録媒体や使用済みパソコンなど、「電気・電子廃棄物」の略称の一つで「電子ゴミ」とも称されます *2 。

本記事でいうところの「ジャンク」「スクラップ」はここに含まれ、本来国内であれば廃棄物処理法・バーゼル法など、国際条約ではバーゼル条約により適正な処理を行うことが必要です。

また、「都市鉱山」という言葉があるように、「e-waste」の主体となる電子機器の基板等に含まれる貴金属類は、きちんと分離して取り出すことができれば、非常に有用な資源となります。ただ、実際には「リサイクル」にかかるコストが膨大、あるいは技術自体が確立されていないために、「スクラップ」のまま処理されてしまうケースがまだ多いとみられます。

他方国内では「スクラップ」とみなされるものについても、国外特に東南アジアでは「ジャンク」、つまり価値のある「中古品」とみなされることがあります。

ここで、バーゼル条約による規制等は価値のある「中古品」としての取引は規制の対象外となっています。

つまり、国内で生成された「ジャンク」「スクラップ」ごった煮の「e-waste」が国外に「中古品」として輸出されることがあり、その抜け道の存在・取扱い方等が問題となっています。「中古品」に含まれる電池類の発火による港湾火災は問題の典型的なものです。輸出された「中古品」も、中には魔改造されて余生を送るものもありますが、最終的には不法投棄され、重金属類による環境汚染につながることが多いとされています [6] 。

もちろん、こうした「中古品」もとい不正・不適切に処理・輸出「e-waste」が引き起こした、各地での港湾火災や重金属による環境汚染により把握される例はありますが [5]、氷山の一角であるのは明らかです。

ただ、各国手をこまねいているわけではなく、前述のバーゼル条約は1992年に発効していますし、日本も1993年に批准しています。また、国内法レベルでも2001年の家電リサイクル法・2015年の小型家電リサイクル法など、電子機器類のリサイクルをはじめとする環境負荷軽減に関する取り組みは継続して行われています。また、バーゼル法自体も改正され、規制強化も行われています。それでも、今述べた経緯や過去に行われた輸出先国での状況調査の結果 [6] 、さらに中古市場の現状等を踏まえると、姿かたち・元の製品の形態を変えながら「e-waste」の問題は根強く残り続けている状況にあるのは否めないと考えざるを得ません。

現状を踏まえてどうすべきか~3つの方向性~

破棄後の記録媒体を含む「e-waste」を取り巻く現状については今お話ししてきたように、複雑で根深く、解決には技術開発を含め時間を要するでしょう。

ただ、今既に私たちは記録媒体をはじめとする電子機器、少々乱暴な言い方をするなら「e-waste」の元となるものを、業界・公私問わず数多く抱えています。また、実際として「リユース」できるものには限りがあるのは、お手持ちの家電あるいはスマホ…ともかく何でも構いませんが、修理して使えることが少なくなってきているのは体感的にも感じていることではないでしょうか *3 。

だからといって、記録媒体の話に限ったことではありませんが、セキュリティ対策を怠るわけにもいきません。ましてや利用を止めるわけにもいきません。

このような状況の中でどのように対応していくべきか、方向性としては大きく分けて3つほどあると考えています。

デバイスメーカーへの働きかけと規制強化、その問題点

まず一つは、記録媒体(あるいは電子機器)を製造・販売するメーカーへの働きかけが挙げられるでしょうか。

これはSSDの記録方式・特性とそれによる処分の難しさ、ほかの業界におけるメーカー主体のリサイクルの取り組みなどを踏まえたものです。具体的な内容としては、

- 複数回そして比較的容易な方法(Secure Eraseなど)を施すことで「リユース」が可能な製品の開発

(耐久性の高い製品の開発も似たような方向性?) - 廃棄せざるを得ない場合でも、セキュリティ・環境面双方に考慮した処理が可能な製品の開発

- 寿命を迎えた製品・故障品のメーカーによる回収、媒体としての適切な処理、そして「リサイクル」が行われる仕組みづくりの要請

などが考えられます。

以前SSDに関しては、秋葉原の店頭などでも入手できる商品に粗悪品が混在しているという話もありましたし、記録方式による消去が困難なものは、消費者ではどうしようもない部分でもあります。ですから、メーカーを巻き込んでSDGsの実現に向けて話を進めていく……というのは一つの道かと思います。

一方で、コスト競争に強くさらされ、微細化等に伴い技術的難易度も高まっている中、さらにメーカーだけに強い責任・負担を求めていくというのは、酷ではないかとも思いますし、徹底できるかというと疑問が残ります。技術開発を促す場合でも、どうしても時間はかかってしまいます。

そこで考えられるのは別のアプローチ、法的規制の強化……と言いたいところですが、すでに一定程度規制があり、それが守られているのであれば、追加の規制を設けることに正当性を見出すことは難しいところです。実際、バーゼル法という枠組み・国内に限れば、近年措置命令が出されたことはないようですし、限界があるようにも見受けられます。また、安易な規制は別の問題の引き金を引く、というのは歴史を紐解けば比較的よく見る現象でもあります。

行き着くところは…自衛ですね。でも、賢くやりましょう。やれます。

今あげた二つは外部的アプローチであり、どちらも中長期的視点になってしまうか、あるいは問題をさらにややこしくしかねない可能性があります。そうなってくるとやはり利用者自身のバランスをとった対策が重要となってくるでしょう。これが三つ目の方向性です。

ただ、対策とは言ったものの、セキュリティのために記録媒体であってもやたらめったら壊せばいい、ということを言いたいわけではないのはここまでお付き合いいただいた皆様にはお判りいただけると思います。

- 常に暗号化したデータを書き込む

- データ(情報)および記録媒体の継続的な把握と適切なラベリング

が主要な対策ポイントとして挙げられます。

まず一つ目の「常に暗号化したデータを書き込む」、これは記録媒体を搭載したデバイスの紛失時だけでなく、破棄時の情報復元ハードルを引き上げるほか、組織内での適切な再利用の促進につながります。

暗号化にかかる計算コストおよび鍵の管理はいつの世も課題となりますが、現在では主にエンドユーザーが利用する端末の計算能力の向上とクラウド、特にMDM(Mobile Device Management)との連携機能の成熟により、以前と比べると格段に使いやすく、それでいて有効なソリューションが存在しています。

これについてはMicrosoft社が提供するWindows BitLockerとMicrosoft 365製品ファミリーに含まれるMicrosoft Intuneの組み合わせはその最たる例と言えます。

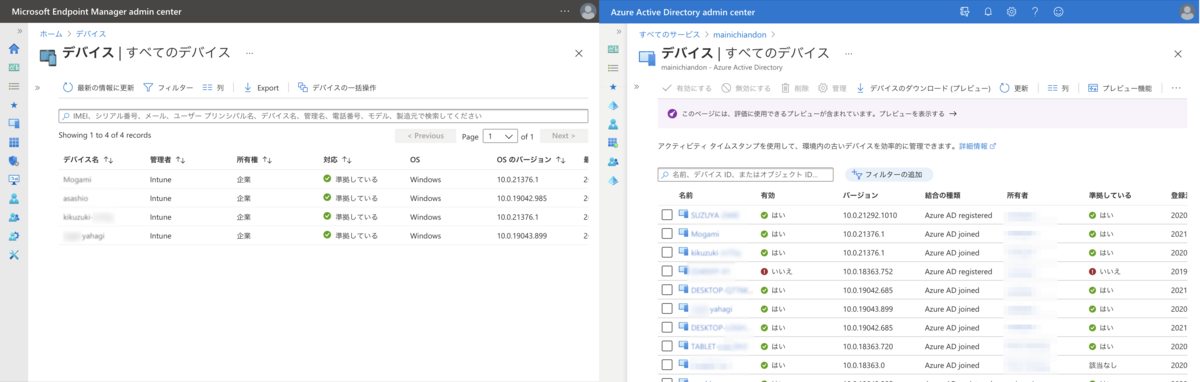

Microsoft Intune・Endpoint Manager(左側;とAzure AD管理画面のデバイス一覧(右側)の例。

リモートでデバイスロック・消去はもちろん、強制的なウイルススキャン実行も可能

このMicrosoft Intune(とそれが組み込まれているMicrosoft Endpoint Manager)、今回の問題以外の部分にも力を発揮できる非常に強力なソリューションの一つです。ただ、そのあたりに触れていくと、それこそ長くなってしまうのですみません、次に進みます。

2つ目のポイントに挙げた「データ(情報)および記録媒体の継続的な把握と適切なラベリング」、こちらは、そのまんまの意味で"どの媒体に何が記録されているのか"・"そのデータ(情報)はどういうものか"を把握し続けましょう、ということです。

それこそ文字通りの内容でリスクマネジメントの方面でもよく見る文言ではありますが、意外と見落とされがちです。これができていないor故障等で確認ができないからこそ、情報セキュリティ・漏洩防止の観点から安全策として、破壊策がとられるケースが実際のところは多いのではないでしょうか。

この「把握とラベリング」、これまで見てきたようにリスクマネジメントだけでなく、記録媒体のライフサイクル、特に組織内での再利用可否や最終処理を考えるうえで重要な要素となるのは明らかです。

一方で、どうしても泥臭い作業となってしまう部分があるのは否めません。が、それはこの作業を怠っていい理由にはならないのは、セキュリティに限らず常日頃言われていることではないでしょうか。

ソリューションの面ではどうしても先ほどのドライブ暗号化と比べると弱い面がありますが、現在、Microsoft 365の一部としても提供されるAzure Information Protectionをはじめ、クラウドにある・共有されている情報/データのラベリングとそれに応じた保護・保持ポリシーの適用ができるようになってきています。クラウドとオンプレミスの関係性・発展の歴史を振り返ってみると、これが将来ローカル・オンプレミス環境で利用できるようになる日もそう遠くはないように思えます。ただ、いきなり移行するというのは難しいですから、今のうちに備えて(≒今あるものを活用)おくことが大切でしょう。

おわりに

今回は先の記事とその反響に対して思うところがあった、ということもあって記録媒体を中心に話を進めてきました。

最後の「把握とラベリング」のところで少し触れたように、「○○をやる前にやるべきこと・やれることがありますよね? *4」という場面は何も記録媒体に限った話ではなく、意外といろいろなところに転がっています。

特にやるべきこと・やれることが面倒だったり手間のかかるものだったり、あるいは○○の部分が新しい技術である場合、どうしてもやるべきこと・やれることよりも○○の方に目が行きがちです。どの世界にもそうそう"銀の弾丸"のようなうまい話は転がっていないんですけどね。

……このあたりのお話 *5 をすると今度こそコーヒーブレイクどころでは済まなくなりそうですし、皆さんのお手元のコーヒーも空になっていることでしょうから、今日はこの辺にしておきます。

いずれにせよ、「セキュリティと環境負荷軽減・SDGsの両立」は今日見てきたように記録媒体の話一つとっても一筋縄ではいかず、かといって何でもかんでも壊せばいい・再利用すればいいという話でもありません。

技術・ソリューションをうまく活用して、セキュリティも環境負荷の低減も、多くのものが求められる新時代に対応していきたいものです。

それにしても、どうして半導体はじめ電子機器周りは災難が続くのでしょうかね?どうか皆様ご安全に。

※本記事中で取り扱った製品・商品は各社の登録商標であり、製品情報等は2021年5月時点の情報です。

参考資料

最終閲覧日はいずれも2021年5月14日です。

[1] NIST, SP 800-88 Rev. 1, Guidelines for Media Sanitization | CSRC, 2014年12月17日発行

[2] DP部流 機器を処分する際のあれこれ|ラック・セキュリティごった煮ブログ編集部|note, 2021年3月22日

[3] 意外と難しいデータ消去 - セキュリティごった煮ブログ|ネットエージェント, 2020年1月23日

[4] Intel, How to Securely Erase Data on Intel® Optane™ Persistent Memory, 2020年3月12日

[5] 国立研究開発法人国立環境研究所 寺園淳, "廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま」にまつわる雑品スクラップ取扱いの現状について" (第6回 廃棄物処理制度専門委員会 参考資料) https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0310-06/mat02.pdf, 2016年10月28日

※その他環境省_中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理制度専門委員会公開の各種議事録も併せて参照。

[6] 経済産業省・日本磁力選鉱株式会社, "フィリピンにおける電気電子廃棄物のリサイクルに関する実施可能性調査" (平成25年度インフラ・システム輸出促進調査),

----

*1:特にFlashメモリを採用したデバイスについてはその原理と実装の関係上、ソフトウェア的な消去には限界があるなどの理由から、復元を防止するのであれば、コントローラー及び内部のチップの破壊を検討する、というのは耳にタコができるほど聞いた方もいるかもしれません。

*2:最近かはわかりませんが、セキュリティ上の理由あるいは機能的に使えないガジェットを揶揄する際にこの言葉が使われることもあるようです

*3:中には修理してしまうツワモノな方もいるかもしれませんが……

*4:今回であれば○○の部分に「記録媒体の完全破壊」あるいは「リスクマネジメント」の語が入るでしょうか。そしてやるべきこと・やることは「媒体と情報の把握、適切なラベリング」

*5:リスクマネジメントとアセスメント、リソースマネジメントの関係